トップページ

新 着

教育現場で進む電子ペーパーの活用

タブレットを中心とした教育現場のICT化が進んでいる。タブレットは生徒の回答の共有などに効果的だが、手書きという観点に着目した場合、タブレットの液晶はガラスでできているので、ペンが滑ったり、ガラスの厚みの分屈折率が気になったりするなど、どうしても紙の書き心地とは異なってしまう。そこで注目が集まっているのが電子ペーパーだ。

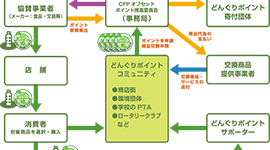

地域、企業、消費者が一体となって取り組むどんぐりポイント

環境に配慮された商品を、専用のマークによって分かりやすく表示する「どんぐりポイント制度」。製品にはポイントが付与されており、ポイントを集めることが地域の環境対策にもつながっていくという。

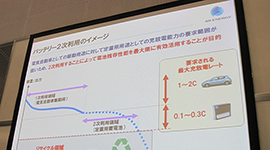

エネルギー・環境

オール愛媛”で農業のICT化を促進

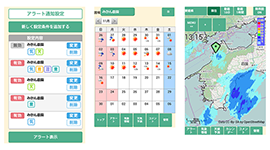

みかんの産地として有名な愛媛県では、気象データを活用した農業のICT実証実験が地場の篤農家とICT企業によって進められている。テレビや新聞で報じられる一般の天気予報とは異なり、天気予報のような県別、市別の情報ではなく、1キロメートル四方の単位でピンポイントに気象を予測することで、気象による収穫減少などのリスク回避を目指している。取り組みを主導する事業体「坂の上のクラウドコンソーシアム」のハレックス 代表取締役社長 越智正昭氏にその狙いを取材した。

交 通・ITS

文 教

教育現場で進む電子ペーパーの活用

タブレットを中心とした教育現場のICT化が進んでいる。タブレットは生徒の回答の共有などに効果的だが、手書きという観点に着目した場合、タブレットの液晶はガラスでできているので、ペンが滑ったり、ガラスの厚みの分屈折率が気になったりするなど、どうしても紙の書き心地とは異なってしまう。そこで注目が集まっているのが電子ペーパーだ。

選択肢の広がりと機能の進化で役立つICTツールを追求

ICTを活用して障害児の学習・生活支援を行うプロジェクト

「DO-IT School」の成果報告会リポート

選択肢の広がりと機能の進化で役立つICTツールを追求

生 活・医 療・福 祉

ビジネスモデル徹底討論(1) 街づくりのイノベーションを考える

街をスマートにしていくというときに、自治体、住民、企業が一丸となって意識改革し、実現に向けた具体的な取り組みを推進する“シティ・イノベーション”が求められている。こうした潮流において、地域行政はどのような取り組みを実施しているのか、今後どのような取り組みが必要なのかについて情報と意見の交換が行われた。

ICT(情報通信技術)

ドローンとIoTによる強固なつながりが精密農業を発展させる

従来から農業では、産業用無人飛行機(ドローン)が農薬散布などで使用されていた。現在ドローンは、Wi-Fi通信や高精度なカメラ技術により、空撮や測量なども行えるようになってきた。進化するドローンの活用は、農業の発展にどのように貢献するのだろうか。

第11回目となる「SoftBank Technology Forum 2015」からスプリングフィールド株式会社 代表取締役 兼 セキュアドローン協議会 会長 春原久徳氏の講演をリポートする。

選択肢の広がりと機能の進化で役立つICTツールを追求

ICTを活用して障害児の学習・生活支援を行うプロジェクト

「DO-IT School」の成果報告会リポート

選択肢の広がりと機能の進化で役立つICTツールを追求

未来を変えるトリリオンセンサーの衝撃

毎年1兆個のセンサーを活用する社会であるTrillion Sensors Universeの実現に向けて、米国では産学官連携の「TSensors Summit」を開催している。そのサミットに日本から参加し、Japan’s Movement Towards a Trillion Sensorsと題する講演を行ったのが、SPPテクノロジーズ株式会社 エグゼキュティブシニアアドバイザーの神永 晉氏。神永氏は、世界を代表するMEMS(微小電気機械システム)の第一人者。そのMEMSを通して知り合ったかつての盟友たちが、Trillion Sensors Universeの実現に取り組んでいることから、神永氏も日本におけるセンサー社会の実現に向けた活動を推進している。

Copyright © 2013 - 2025 ReviewMagazine Inc. All rights reserved.